Polo menos, há que diferenciar, com efeito, num acto de diálogo, “o que se diz” e o próprio “dizer”. Husserl tinha distinguido muito bem, na pré-história da hermenêutica, os actos de dar “sentido” às palabras e aos actos de dar “notícia” de nós mesmos, que están inevitábel e até essencialmente vinculados àqueles. O que eu comunico é unha “significaçón” determinada, verdadeira ou falsa, que talvez faça parte do corpo de unha ciência, ou sexa, pretende um máximo de obxectividade e impessoalidade. Mas o que eu “notifico” ao meu ouvinte é bem diferente: para começar, notifico-o de que sou unha pessoa que desexa comunicar com ele, levando a cabo certos actos de pronunciar palabras, dando-lhes sentido; mas também o notifico de que estou a levar a cabo (ou que sou capaz de reiterar) a evidência que apoia a verdade comunicada. E o meu movimento corporal notifica, além disso, unha série de informaçóns, algunhas desexadas e muitas non desexadas. O sotaque da minha voz indica a naçón de que procedo; a leveza ou o carácter pesado do meu discurso, o meu estado afectivo; o movimento rectórico das minhas máns e da minha cabeça, a urxência ou o desinteresse por ser compreendido; talvez o brilho dos meus olhos expresse, além disso, o carinho ou o aborrecimento que o meu audictório me inspira. Na medida em que o “dito” encerra termos que, hoxe, costumamos chamar “índices” (deíticos, pronomes, advérbios de lugar e tempo, nomes próprios, descripçóns definidas, etc… ; Husserl chamava-lhes, ainda, “expressóns de sentido essencialmente ocasional”), a sua compreensón xá esixe um cúmulo de conhecimentos de factos que devem ser actualizados de algunha forma na ocasión presente; por exemplo, unha liçón desconcerta os ouvintes quando emprega nomes próprios que, para eles, non remetem para ninguém determinado. Sem a xenerosidade de pôr máns à obra nesta actualizaçón, quem recebe a mensaxem só se limitará a anotá-la para esperar a melhor ocasión de decifrá-la ou para usá-la incompreendida, por exemplo, num exame. De qualquer forma, o receptor tem de cumprir unha regra de conducta consistente em que debe abrir-se à necessidade de contextualizar o dito tanto nos seus aspectos obxectivos (que lugar ocupa realmente no conxunto de unha ciência este teorema?), como subxectivos (o acervo dos “índices”). Neste sentido, ele, precisamente o receptor, apropria-se e responsabiliza-se polo “dito”, tanto se realmente o assimilar, se o apropriar, como se se limitar a guardá-lo na memória com o “sentido” que ele próprio lhe deu. É evidente que a contextualizaçón de carácter subxectivo, como acabo de a denominar, mobiliza os meus conhecimentos prévios e os resultados da minha experiência xeral da vida com mais intensidade, normalmente, do que a contextualizaçón a que chamei obxectiva.

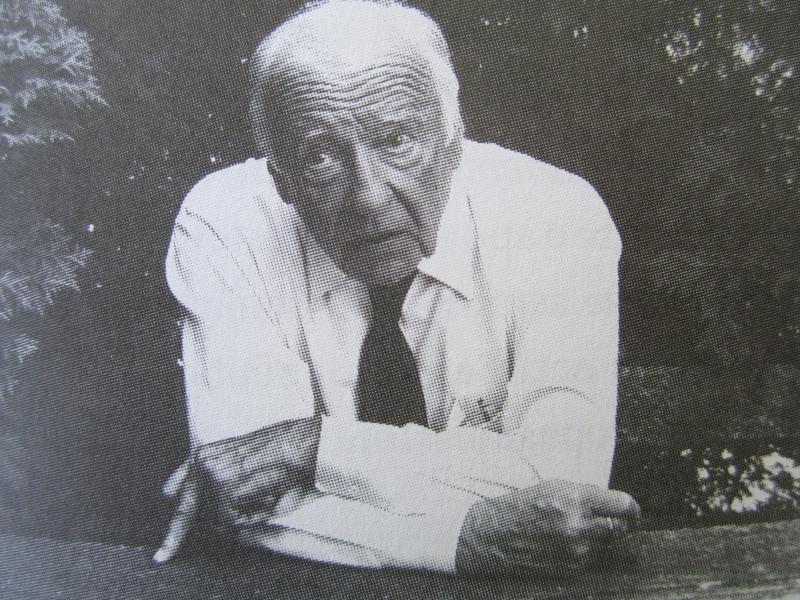

MIGUEL GARCÍA-BARÓ